L’agriculture numérique, ou comment assurer une sécurité alimentaire durable

En septembre 2025, l’OEB a publié un rapport d’analyse sur les technologies de l’agriculture numérique et lancé une plateforme dédiée pour suivre les dernières innovations du secteur. Dans cet article, Emma Cuillery montre comment les technologies de pointe transforment en profondeur les pratiques agricoles pour répondre à ces enjeux.

L’objectif de l’agriculture numérique est de mettre en lumière la manière dont les technologies numériques peuvent contribuer à la satisfaction durable d’une demande croissante de production d’aliments. En effet, face à une population mondiale qui dépassera les dix milliards d’habitants d’ici 2050, l’agriculture est confrontée à un double défi : produire davantage tout en réduisant son empreinte écologique.

L’agriculture numérique et les brevets

L’agriculture numérique utilise des technologies de l’information et de la communication (TIC), de l'intelligence artificielle (IA), de la détection et de l'automatisation et des systèmes de données afin de rendre l’agriculture plus précise, durable et rentable. Elle permet de traiter chaque plante ou animal de manière individualisée, optimisant ainsi les intrants (eau, engrais, pesticides) et réduisant les impacts environnementaux.

L’analyse de près de 270 000 familles de brevets (parmi 400 000 demandes de brevets issus des bases de données de l’OEB et collectés auprès de plus d’une centaine d’offices de brevets) montre que l’innovation en agriculture numérique connaît depuis 2012 une accélération marquée, avec un taux de croissance annuel composé de 9,4 %, soit trois fois supérieur à la moyenne des autres domaines technologiques.

Les grands groupes de machinisme agricole tels que John Deere (États-Unis), CNH Industrial (Pays-Bas/Royaume-Uni), Claas (Allemagne), Kubota (Japon) et Amazonen Werke (Allemagne) dominent l’innovation, rejoints par des startups et universités actives dans les technologies transversales (imagerie, intelligence artificielle, robotique et drones).

Les États membres de l'OEB ont toujours été très performants dans le domaine de l'agriculture numérique et sont restés les principaux déposants de demandes de brevet (plus particulièrement de famille internationale de brevets) dans ce domaine tout au long de la période 2000-2022. Toutefois, les déposants asiatiques enregistrent la plus forte croissance de dépôt de demandes de brevet (toujours en termes de famille de brevet) dans le domaine de l’agriculture numérique (+13,1 %) et a dépassé les déposants nord-américains en 2020. L’Amérique latine, portée par le Brésil et le Mexique, affiche également une progression notable de dépôts (+10,8 %), illustrant une diffusion mondiale des innovations.

Les principaux domaines technologiques

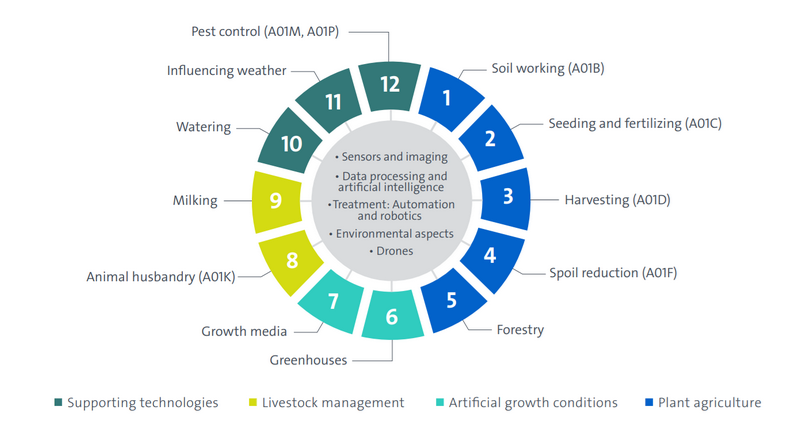

Le rapport distingue douze grands domaines regroupés en quatre groupes :

- Agriculture végétale : préparation et entretien des sols, semis et fertilisation, récolte, réduction des pertes après récolte, foresterie.

- Conditions artificielles de culture : serres et substrats de croissance (ex. hydroponie, milieux artificiels).

- Élevage : gestion animale, systèmes de traite automatisés.

- Technologies de soutien : irrigation de précision, lutte contre les ravageurs, modification des conditions climatiques.

Ces domaines de l’agriculture numérique profitent tous de technologies numériques communes :

Capteurs et imagerie : Ils mesurent en temps réel des paramètres clés (humidité, pH, nutriments, température des animaux, comportements), permet une gestion précise et préventive. Exemple : détecter un stress hydrique d’une plante avant que les symptômes soient visibles à l’œil nu.

IA et analyse de données : Les algorithmes de machine learning croisent les données de capteurs, météo et marchés pour fournir des recommandations concrètes (date de semis, rotations de cultures, rations animales). Cela transforme des volumes de données complexes en décisions opérationnelles.

Automatisation et robotique : Des machines autonomes (tracteurs, moissonneuses, bras robotisés, robots de traite) effectuent les tâches avec une grande précision, libérant du temps et réduisant les coûts de main-d’œuvre.

Drones : Ils permettent un suivi aérien à haute résolution (cartes pour l’état des cultures, suivi nocturne des troupeaux). Ils accélèrent la prise de décision en donnant une vision globale et rapide du terrain.

La croissance du nombre de dépôts de demande de brevet concerne en particulier le secteur de l'agriculture végétale, le nombre de familles de brevets a été multiplié par sept au cours de la période 2000-2022. L’agriculture végétale a notamment bénéficié d’innovations qui permettent aux agriculteurs d'automatiser avec davantage de précision et d'efficacité des tâches telles que la pulvérisation et la récolte. L'utilisation des drones et de l'intelligence artificielle aux fins du suivi en temps réel et de l'analyse prévisionnelle des opérations agricoles a également explosé depuis 2018.

Bénéfices pour la durabilité

Ces technologies ne visent pas uniquement à accroître la productivité, mais aussi à réduire l’impact environnemental et à préserver les ressources naturelles par différentes stratégies :

1. Réduction de l’utilisation des intrants chimiques et hydriques

- Eau : L’irrigation intelligente pilotée par capteurs permet d’apporter l’eau uniquement là où elle est nécessaire, au moment opportun et dans les quantités justes. Cela limite les gaspillages et réduit la pression sur les nappes phréatiques.

- Engrais : Les systèmes de fertilisation de précision distribuent les nutriments pour chaque plante ou mètre carré par mètre carré, évitant la surfertilisation et la pollution des sols et des cours d’eau.

- Pesticides : Grâce aux capteurs, drones et outils d’IA, les agriculteurs peuvent détecter les maladies ou infestations très tôt et n’appliquer des traitements que sur les zones touchées, ce qui diminue drastiquement l’usage de produits phytosanitaires.

Il est ainsi possible d’obtenir une pollution moins diffuse (nitrates, pesticides) et une agriculture plus respectueuse de la biodiversité.

2. Valorisation et régénération des sols

- Le traitement des résidus de cultures (enfouissement, inoculation de micro-organismes) permet d’améliorer la teneur en matière organique et la rétention d’eau des sols.

- La réduction du travail du sol grâce à la robotique limite l’érosion et le tassement.

- Le suivi des sols par capteurs (pH, humidité, nutriments) permet d’ajuster les pratiques en temps réel pour maintenir la fertilité.

Les sols travaillés par de telles technologies peuvent être capables de stocker davantage de carbone, contribuant à l’atténuation du changement climatique.

3. Optimisation énergétique et nouveaux modèles de production

- Serres intelligentes et vertical farming : ces systèmes utilisent la lumière, l’humidité et la température de manière contrôlée, souvent avec des énergies renouvelables.

- Optimisation énergétique : les capteurs permettent de réduire la consommation d’énergie en adaptant les systèmes de chauffage, ventilation et éclairage.

- Production locale : la culture verticale en milieu urbain réduit les distances de transport et donc les émissions de CO₂.

Ces technologies contribuent à rendre l’agriculture moins énergivore et également mieux intégrée aux systèmes urbains.

4. Nouvelles pratiques de culture et de protection des plantes

- Hydroponie et aquaponie : cultures sans sol associées à l’élevage de poissons ou de crevettes, permettant de recycler les nutriments et d’utiliser moins d’eau.

- Substrats durables : recours à des supports biodégradables ou polymères absorbants pour réduire l’usage de sols artificiels ou non renouvelables.

- Biocontrôle : utilisation d’insectes auxiliaires, de bactéries et de champignons bénéfiques pour lutter contre les ravageurs, limitant le recours aux produits chimiques.

Ces innovations permettent à l’agriculture de mieux mieux les équilibres naturels.

5. Bien-être animal et durabilité sociale

- Les capteurs et caméras permettent un suivi continu des troupeaux (santé, alimentation, comportement).

- Les systèmes automatisés de traite ou de distribution de nourriture réduisent le stress et améliorent le bien-être animal.

- Une meilleure gestion sanitaire limite le recours aux antibiotiques, enjeu crucial pour la santé publique.

Il est ainsi possible de pratiquer un élevage plus éthique et durable.

Enjeux et perspectives

L’agriculture numérique est indispensable pour doubler la production agricole d’ici 2050 sans accroître les surfaces cultivées. Elle contribue à limiter l’érosion des sols, la perte de biodiversité et la pollution.

Cependant, plusieurs obstacles persistent :

- coût élevé pour les petits exploitants : Les équipements numériques (capteurs, drones, robots, logiciels d’IA) nécessitent des investissements importants que ne peuvent absorber que les grandes exploitations.

- fracture numérique : l’agriculture numérique suppose un accès fiable à Internet, à des plateformes de données et à des formations spécialisées. Or, dans de nombreuses régions rurales, notamment dans les pays en développement, les infrastructures sont insuffisantes.

- manque de standardisation : les technologies agricoles sont développées par de multiples fabricants et prestataires. Faute de standards communs, les systèmes peuvent être incompatibles entre eux. Les données collectées risquent de rester cloisonnées, ce qui limite leur potentiel pour une exploitation globale et interconnectée.

- préoccupations liées à la confidentialité des données : L’agriculture numérique repose sur la collecte massive de données (parcelles, rendements, pratiques culturales). Les agriculteurs craignent que ces informations stratégiques soient utilisées par de grandes entreprises ou plateformes à leur détriment. Cela freine le partage de données pourtant essentiel au développement de l’IA et de la précision agricole.

Des politiques publiques, telles que le programme stratégique 2022-2031 de la FAO (Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture), ou les initiatives européennes SmartAgriHubs (pôle d’innovation et d’expérimentation de technologie de l’agriculture numérique) et AgriDataSpace (concernant un espace européen commun d’échange de données agricoles sécurisé), cherchent à lever ces barrières et favoriser une adoption inclusive.

Conclusion

L’agriculture numérique s’impose comme un pilier de la transition agroécologique mondiale. Portée par une vague d’innovations brevetées et une adoption croissante à travers toutes les régions, elle ouvre la voie à une agriculture plus productive, durable et résiliente. Pour réussir, il sera essentiel de garantir un accès équitable à ces technologies, d’encourager la formation numérique des agriculteurs et de renforcer la coopération internationale.

Lien vers la plateforme technologique de l’OEB pour suivre les demandes de brevet et brevets relatifs à l’agriculture numérique : Digital agriculture | epo.org

Lien vers le rapport d'analyse sur les technologies de l’agriculture numérique : Digital agriculture - Towards sustainable food security

Emma Cuillery, Ingénieure Brevets, Novagraaf, Suisse